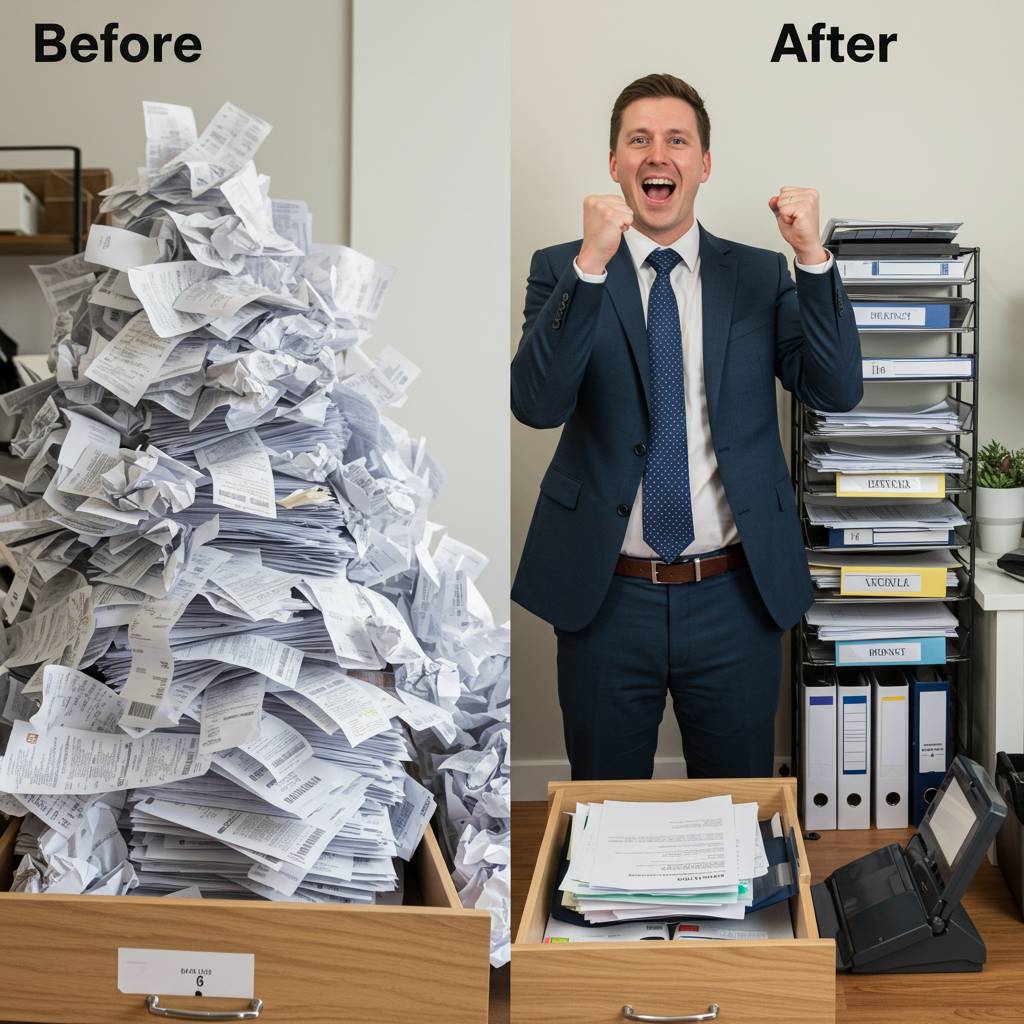

領収書の山と戦う!整理収納のプロが教える書類管理術

「あの領収書どこに置いたっけ…」「経費精算の時期になるとパニックに…」「税務調査の話を聞くだけで胃が痛くなる…」

書類整理、特に領収書の管理に悩まされている方は少なくないでしょう。デスクの引き出しや段ボール箱に溜まり続ける領収書の山。毎月の経費精算や確定申告の時期になると、その山と格闘することになりますよね。

実は、領収書管理は「正しい方法」を知るだけで、驚くほど簡単になります。整理収納のプロである私が長年の経験から編み出した、誰でも簡単に実践できる書類管理メソッドをご紹介します。

本記事では、年末調整前に領収書整理を短時間で終わらせる方法や、税務調査でも自信を持って対応できる仕分けシステム、さらには経費精算をスムーズに行うための管理術まで、具体的かつ実践的な内容をお届けします。

この記事を読めば、あなたの書類管理の悩みは解消され、仕事の効率も格段にアップするでしょう。今すぐ実践できる簡単ステップから、長期的に維持できるシステム作りまで、徹底解説していきます。

1. 【経理担当者必見】年末調整の前に!領収書整理を1時間で終わらせる驚異の収納メソッド

経理担当者の皆さん、デスクに溜まった領収書の山に頭を抱えていませんか?特に年末調整シーズンが近づくと、未処理の領収書が大量に出てきて焦ることも多いはず。今回は、整理収納のプロが実践している「1時間で終わる領収書整理法」をご紹介します。

まず必要なのは、「分類→記録→収納」の3ステップで考えることです。多くの方が「どう保管するか」だけに注目しがちですが、実はそれ以前の「分類」と「記録」が効率化のカギなのです。

▼Step1:日付順に粗分類する(10分)

最初に、すべての領収書を日付順に並べます。ここでは細かい分類はせず、単純に時系列で揃えるだけ。A4サイズのトレーを3つ用意し、「今月」「先月」「それ以前」と大まかに分けるだけでOKです。

▼Step2:経費カテゴリ別に仕分ける(20分)

次に、カテゴリ分けをします。交通費、接待費、消耗品費など、会社の経費精算規定に沿った分類にしましょう。クリアファイルやラベル付きの仕切りフォルダを使うと効率的です。コクヨの「仕切りフォルダー」シリーズはタブが大きく見やすいのでおすすめです。

▼Step3:デジタル記録を作成する(20分)

スマートフォンのアプリを活用しましょう。「Moneytree」や「freee」などのアプリを使えば、領収書を撮影するだけで自動的にデータ化してくれます。経費申請システムがある企業なら、その場でアップロードまで完了させることで、紙の領収書と照合する手間が省けます。

▼Step4:物理的な保管方法を統一する(10分)

最後に、原本の保管です。税法上、領収書は一般的に7年間の保存が必要です。年度・月・カテゴリ別に分類した領収書は、無印良品のファイルボックスやプラスの「ホルダーイン」などのクリアファイルに入れて保管すると取り出しやすくなります。

この方法を実践すれば、領収書整理の作業時間を大幅に短縮できます。さらに効率化するなら、日常的に「その日の領収書はその日のうちに処理する」習慣を身につけることです。デスクの引き出しに「今日の領収書」トレイを設置して、帰宅前に5分だけ時間を取って整理する習慣をつければ、月末の大仕事が激減します。

整理された領収書は単なる経費精算のためだけでなく、会社の経費傾向分析にも役立ちます。今すぐデスクの領収書を整理して、年末調整シーズンの前に快適な経理業務環境を手に入れましょう。

2. 税務調査でも慌てない!プロ直伝・領収書仕分けシステムで書類の山を攻略する方法

税務調査という言葉を聞いただけで冷や汗が出る方も多いのではないでしょうか。特に経費の証明となる領収書の管理が曖昧だと、調査の際に大きな問題となります。ここでは整理収納のプロフェッショナルとして多くの企業や個人事業主をサポートしてきた経験から、誰でも実践できる領収書仕分けシステムをご紹介します。

まず基本となるのが「カテゴリー別仕分け法」です。領収書を以下の5つの基本カテゴリーに分類しましょう。

・交通費(電車、タクシー、ガソリン代など)

・接待交際費(飲食代、贈答品など)

・消耗品費(文具、オフィス用品など)

・通信費(電話代、インターネット料金など)

・その他経費(研修費、書籍代など)

このカテゴリー分けに合わせて、クリアファイルやボックスを用意します。色分けすると視認性が高まり、例えば交通費は青、接待交際費は赤というように直感的に管理できるようになります。マーナの「スタンドファイルボックス」やコクヨの「仕切りケース」などは使い勝手が良くおすすめです。

次に取り入れたいのが「即日入力・即日保管の習慣化」です。領収書を受け取ったその日のうちに、会計ソフトに入力するか、最低でもカテゴリー別のファイルに保管する習慣をつけましょう。freee、MFクラウド、弥生会計などのクラウド会計ソフトを活用すれば、スマホで撮影するだけで自動的にデータ化できるため、効率が格段に上がります。

さらに「時系列管理システム」の導入も効果的です。各カテゴリー内で月ごとに仕切りを設け、古い順に並べていきます。キングジムの「テプラ」でラベルを作成し、「2月交通費」などと明記しておくと検索性が向上します。月末には一度内容を確認し、クリップでまとめておくと、後から特定の領収書を探す手間が省けます。

デジタル化も積極的に取り入れましょう。「ScanSnap」や「Adobe Scan」などのスキャンアプリを使えば、領収書をデータ化して保存できます。クラウドストレージとの連携も忘れずに。Dropbox、Google Drive、OneDriveなどに保存しておけば、パソコンが故障しても安心です。

最後に「定期メンテナンス」の習慣化が重要です。毎月第一週の月曜日など、定期的に時間を決めて書類の整理を行いましょう。この時間を「書類整理デー」として予定に入れておくことで、忘れずに継続できます。

このシステムを実践している顧問先の飲食店経営者は「以前は税務調査の話を聞くだけで夜も眠れなかったが、今は自信を持って対応できる」と喜ばれています。領収書の山と格闘する日々から解放され、本来の業務に集中できるようになるはずです。整理された環境は心の余裕も生み出します。今日から少しずつ取り入れてみてはいかがでしょうか。

3. 経費精算の悩みにサヨナラ!整理収納のプロが教える「探さない・迷わない」領収書管理の極意

経費精算の時期になると、領収書が見つからず焦った経験はありませんか?「あの領収書どこに置いたっけ…」とデスクの上を掻き回すのは、もう終わりにしましょう。整理収納のプロとして多くの企業や個人をサポートしてきた経験から、「探さない・迷わない」領収書管理の極意をお伝えします。

まず重要なのは「入口の管理」です。領収書を受け取ったらすぐに行動することが鉄則。カバンやポケットに入れたままにせず、専用のクリアファイルやジップロックに入れる習慣をつけましょう。コンパクトな領収書ホルダーをバッグに常備しておくと便利です。

次に「分類の単純化」を心がけます。多くの方が複雑な分類に挑戦して挫折しています。基本は「月別」と「経費カテゴリー別」の2軸だけで十分です。例えば無印良品のポリプロピレンスタンドファイルを12冊用意し、各月の領収書を管理する方法が効率的です。

デジタル化も強い味方になります。スマートフォンのアプリ「Scannable」や「Adobe Scan」を使えば、その場で領収書をスキャンしてクラウドに保存できます。freee、MFクラウド、Moneyforward BIZなどのクラウド会計ソフトと連携させれば、さらに効率アップ。紙の原本は月ごとの封筒に入れておくだけでOKです。

特に効果的なのが「タイムリー処理の習慣化」です。週に一度、決まった曜日と時間に領収書の整理タイムを設けましょう。たとえば毎週金曜日の午後3時から15分間だけ、と決めておくと継続しやすくなります。

また、ビジネスシーンでは複数人での領収書管理がつまずきポイントになります。ここではコクヨの仕切りケースや分類ボックスを活用し、「未処理」「処理中」「完了」などの明確なステータス分けをすることで、混乱を防ぎます。

領収書管理の極意は、複雑なシステムを作ることではなく、シンプルで続けられる仕組みを作ることです。今回ご紹介した方法を取り入れれば、次の経費精算は驚くほどスムーズになるでしょう。領収書との戦いに終止符を打ち、本来の業務に集中できる環境を手に入れてください。

みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介

- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない

- 自分では出来ない節税対策を依頼したい

- 要望に合った顧問税理士を探したい

みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。

税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。

以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

お問い合わせ

お問い合わせ

税理士紹介の無料相談はこちら

税理士紹介の無料相談はこちら